2025.10.03 (更新日:2025.11.28)

両立を支援する超優良企業の北海道コカ・コーラグループとは?【前編】

横乗りをしている人を紹介する「ヨコノリびと企画」で山﨑良太さんを紹介しました。今回は、山﨑さんが本業でお勤めする北海道札幌市清田区に拠点を置く北海道コカ・コーラグループを紹介します。

山﨑良太さんインタビュー記事はこちら

山﨑さんを取材する中で副業する前提には、

- 本業に支障を出さない/不利益を与えない

全副業者が共通する前提のモラルやルールです。 - 企業によるバックアップも必要

従業員が本業以外に費やす自分の時間を減らさないための支援を指します。

モラルやルールの遵守、そして時間が必要であることを理解しました。

コンプライアンスが厳しい時代でも規定の残業時間を超える企業や組織はあり、リモートワークが当たり前になった現代に隠れ残業に悩まされている方も多いのではないでしょうか…。

本業が優良企業でなければ副業する時間も取れないし心身も疲弊する……そもそも副業を始めることすらできないわけです。副業だけではなく大切な子育ても介護も同じく、仕事に追われていてはそれどころではありません。

働き方改革がトレンドとなった2010年代、そしてコロナによって働き方が多様化した2020年代へ突入し、VUCAがより濃く反映されている現代社会…

その中で最先端の働き方を日々推進している

北海道コカ・コーラボトリング社

グループ総務人事部 : 柿崎さん・太田さん・広島さん

広報・サステナビリティ推進部 : 松岡さん・西川さん

にお話しを伺いながら、北海道コカ・コーラグループがどんな働きやすい会社なのか?解明していきます。

目次

「従業員の人生」を第一に考えられた副業制度

Q. 副業制度に関して「使用率」や「継続率」を教えてください。

柿崎さん:具体的な数字など開示はしておりませんが、最新の情報をお伝えできたらと思います。正直なところ、たくさん利用しているわけではありません。副業OKでも、どういったことを副業にするかというところに悩まれている方も多い印象です。

━━ 山﨑さんのように誰もがやってみたいことがあるわけではないのですね?︎

柿崎さん:副業制度の大原則として、コンビニでバイトするなど雇用されることはNGです。個人事業主として、山﨑のように自ら事業を立ち上げて運営するか、フリーランスのように業務委託で業務を受けることはOKとしています。

そういった大原則もあるため、利用者数は10数名程度となっています。

もちろん申請時にはどんな副業をするのかチェックはするものの、承認後は個人事業主になることもあり、踏み込んだ調査や報告などは一切行わないため継続率は測っていませんが、今後は、認可制度に沿った副業をしているか簡単なアンケート程度は取ることを検討しています。

━━ 従業員を信頼しているからこそできる最小限の運用設計でもありますね。

Q. 全国的にも副業解禁が早い印象ですが、「副業を解禁した背景」を教えてください。

柿崎さん:時代の流れも激しく、働き方の多様化に合わせたというのはあります。

また、副業解禁した当時の社内のホットワードが「新たな価値の創造」で、副業をすることによって新たな価値を生み出すキッカケになるのではと考えていました。

副業することによって、

- 本業以外での接点が生まれる

- 新たな視点が増えていく

など副業者が会社にとって様々な利点がある中で、本業に立ちかえった時に、副業での経験を本業へ活かせることもあるのではないかと思って早期に解禁した背景があります。

━━ 山﨑さんも副業したことで「経営視点」がついて本業に活きてると仰っていました!

柿崎さん:ただ解禁から時間も経ち、運用していく中で当時と異なることもあります。

解禁当初は「本業にプラスになること」から、現在は「本業に支障がないこと」と認可規定が変わっています。

━━ 認可規定を変えるキッカケや出来事など何かあったんですか?

柿崎さん:特に出来事があったわけではないですが、本業と副業(個人事業主)の線引きを明確にするため、副業を行う際の、本業のコカ・コーラを名乗らない、本業のリソースを使わないというルールを踏まえ変更しました。

━━ 副業を解禁し続けるためにも、会社としてのリスク回避と制度設計のアップデートは常に必要ですね。

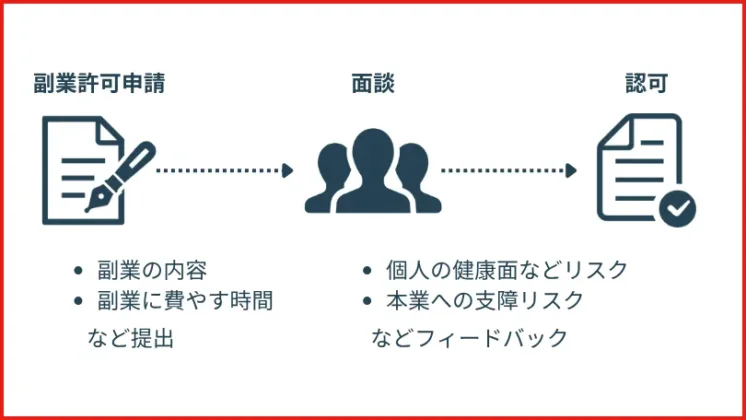

Q. 副業制度を利用する条件やステップ、ルールなど教えてください。

柿崎さん:まずどんなビジネスを行うのか申請をしていただきます。ただこの申請だけでは判断ができないので、本人と本人が所属する所属長とグループ総務人事部で面談を行います。

副業内容を本人から説明いただき、本業への支障や健康管理の面から副業に費やす時間、会社だけではなく副業をはじめる社員のリスクになることはないかなどヒアリングして、問題なければ認可という流れです。

━━ 会社だけではなく個人のリスクに対するフィードバックもあることは安心に繋がりますね。そして、大企業からのお墨付きをもらえて両立への自信にも繋がりそうです。山﨑さんは、いつも本業に絶対支障を出さないと仰っていて、自己管理が人一倍徹底されているように感じます。

柿崎さん:そうですね。山﨑の副業は、健康管理とか結構難しいハードな仕事だと思うんですよね。

休日の仕事とはいえ、休日に疲労が溜まり平日の本業に身が入らず成果を出せない状況となった場合は、副業を取り消す判断をする可能性もあります。

山﨑は、取り消す判断も含めた副業ルールを自覚した上で自己管理も徹底してやってくれているかなと思います。

━━ 認可を得られなかったケースはあるんですか?

柿崎さん:面談した結果、実は雇用契約を結ぶような内容だったということはありますが、ほとんどないですね。

- 雇用契約を結ばない

- 会社の看板を使わない

- 本業に支障を出さない

この3つを守れる副業内容であれば、基本的には認可を得られるかと思います。

━━ たしかに、この3つは副業を推進する上で最低限のモラルでもあるルールですね。

Q. 副業制度を導入したことによる「従業員の満足度」や「御社事業への相乗効果」はありますか?

柿崎さん:やっぱり自分自身のスキルアップに繋がると聞いています。本業に活かせるようなスキルアップのほかに、本業とは違う業務をすることによるリスキリング効果もあると思います。

あとは冒頭でお話した本業では出会えない人との接点ができることは、特に副業をやるメリットになっているんじゃないかと感じています。

会社への具体的な相乗効果というのはないですが山﨑がインタビューで述べていたような

- 経営視点が持てた

- 時間をより大事にするようになった

- 副収入によって安心感が生まれた

これらの効果は従業員の満足度につながっていることを実感しますし、従業員の満足度が上がっていることが会社への還元になっていると考えています。

━━ 事業への直接的な効果だけではなく、従業員一人ひとりの人生の満足度向上が会社にとってもプラスになっているわけですね。ヨコノリタウンのミッション①「一人ひとりが理想とするライフスタイルを実現する」に共感できるお話でした。

育休だけではない⁉︎育休をサポートする福利厚生とは?

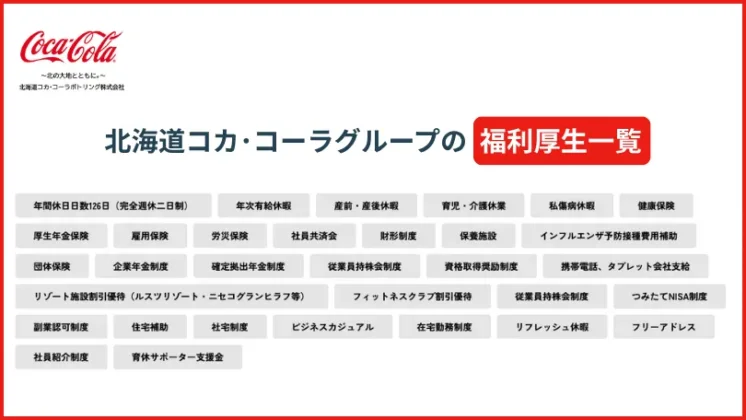

Q.副業制度のほか、どのような「福利厚生」がありますか?

広島さん:最近では、2025年1月に仕事とプライベートの両立支援の一つとして、育休サポーター支援金をグループ全社に導入しました。

━━ 育休サポーター支援金⁉︎育休取得ではなくお金を支払うのですか?

柿崎さん:お子さんがいる社員への育休取得制度のほかに、育休をサポートしてくれた社員に対する制度になります。

育休を取得する社員は、育休取得にあたり業務をほかの社員へ引き継ぎを行いますが、業務を引き継いだ社員や引き継ぎ業務の軽減に協力した社員へ支給する制度です。

育休取得は復帰することが前提ですので、空いた業務に新たな人員を補充しないケースも多く、今いる従業員で業務をカバーしていきます。

業務を一時的に引き継ぐサポートする社員は業務負担も増えますので、支援金という形で支給をしています。

また育休者が長い休みを取れば取るほど復帰に対する不安など出てくるかと思いますが、人の補充をすることなく戻れる環境を用意しておくことで、育休者は育児に専念することができ、会社はどんな状態になっても回る組織運営ができます。

━━ 育休者・サポートする社員そして会社組織においても、理にかなった制度ですね。実際に社員さんからの評判も良いんですか?

柿崎さん:はい。制度導入後、男性育休者がかなり増えまして2025年の男性育休の取得率は100%になってます。

━━ 男性育休取得率100%の会社って実在するんですね⁉︎

柿崎さん:やっぱり男性の育休って取りづらい雰囲気がありますよね。私自身も4〜5年前は取りづらさがありましたけど、今では全社的に男性も育休を取るのが当たり前の環境になっています。

1年間育休を取る人が出てきたのも、育休サポーター支援金の効果だと思っています。

━━ 制度はあるけど利用できない会社員の嘆きを見聞きしますが、御社の場合は利用を促す制度も用意するところが従業員の幸せを本当に考えているんだなと感じますね。育休取得している山﨑さんをすごい羨ましく思っていました(笑)

柿崎さん:まだ導入開始から8ヶ月程度の若い制度なので、これから課題など出てきたり制度設計の見直しの必要も出てくるとは思っています。

今は育休のための制度設計になっていますが、今後は介護や病気によるお休みにも対応できるように、あらゆる転機に合わせた復帰するためのサポートを拡充していけたらと考えています。

━━ たしかに、介護のために仕事を辞める人の話を聞きますし、育児同様に仕事との両立の難しさがありますよね。ヨコノリタウンのコンセプトも「両立」なので、御社のような仕事とプライベートを両立させる取り組みや思想に共感と学びがあります。

Q.「両立支援制度」の内容、またこの制度を立ち上げられた背景を教えてください。

柿崎さん:その名の通り、本業とプライベートを両立するための支援制度です。

代表格としては「育児休暇」や「介護休暇」のほか、全グループ対象となる「在宅勤務(リモートワーク)」、一部では使えない部署もありますが フレックスタイム制度※ もあります。

会社も従業員もなるべく時間の融通がきく仕組みとなる制度を導入しています。

※フレックスタイム = 会社規定の労働時間を満たせば、始業や終業時刻を従業員自身が決めて働ける制度。育児や介護との両立、健康管理、通勤ラッシュの回避、趣味や学びなどライフスタイルに合わせた働き方。

━━ 育児や介護が話題にあがりますが、趣味や学びの時間にも活用できる制度なのですか?

柿崎さん:はい、趣味や学びにも活用できる制度です。

1ヶ月の労働時間に160時間の規定がありますが、月の労働時間を減らすことも選択できる制度設計に拡充しています。もちろん労働時間が減ることによってお給料は減りますが、働く時間が減ったことだけで評価が悪くなることはありません。

━━ 副業制度からお話を聞いていると、自律した考動(考えて動く)ができる方にとってはかなり働きやすい環境ですよね。

柿崎さん:そうですね。自律している方にとっては働きやすい環境だと思います。

社員すべてがこの制度をフル活用できているわけではないですが、会社としては働く環境を整えながら、社員一人ひとりの自律性が高まることも目指しています。

━━ 個々における自律性の高い制度導入も従業員の方への信頼がないとできないことですよね。これらの制度導入は、社員さんからのご要望があってできたのですか?

柿崎さん:従業員からの要望もありますし、人事部としても世の中の働き方のトレンドや導入されている企業様の情報をキャッチしながら、うちの会社にも取り入れられないかと考え始めるところからスタートしています。

従業員の働きやすさを重視して、必要性が高い制度から仕組みづくりを行い、導入に至っています。

━━ トップダウンだけではなくボトムアップでつくられているところが、制度利用率が高い一因でもあり、従業員の声が反映されることは働きやすい会社だと想像ができますね。

学べる機会を提供する福利厚生

Q.福利厚生のほか、従業員に対する「教育プログラムや成長機会」はどんなことがありますか?

柿崎さん:一般的なプログラムや制度だと、社員研修やeラーニングのほかに、メンター制度として新入社員に年齢の近い先輩社員を一人つけるFC(フレッシャーズコーチ)制度を用意しています。

このFC制度は、業務を中心とする新入社員向けのサポートですが、業務外のことにおいても相談しやすい人が近くにいることで、心理的安全性が保たれながら仕事の理解やパフォーマンスが上がると考えています。

独自のプログラムでは、コークカレッジという毎月1回さまざまなテーマを設定した任意参加型の社内勉強会も2022年10月から開始しています。

━━ コークカレッジ⁉︎とても興味深いですが、具体的にどんなことが開催されているんですか?

柿崎さん:業務のスキルアップ方法から仕事と人生の充実につながることを考えるなど、多種多様なことを話し合う社内交流も兼ねた勉強会です。

<テーマ例>

- 経営層の考え方を学ぶ会

- サスティナビリティ活動

- 身だしなみについて学ぶ会

- 子育てについて語る会

- 檸檬堂 勉強会 など

また、コンビニエンスストアのセコマさんとコラボ企画を開催して、セコマさんのオリジナルワインをみんなで勉強するワイン会を開催するなど社内外との交流や勉強会が一つの教育プログラムになってます。

━━ 業務以外でも学べる機会があることや横断的な交流が生まれることで、個々人も会社も可能性を拡げられるプログラムですね。

松岡さん:あとは最近だと スタサプ※ もいいですよね!

※スタディサプリ(スタサプ):小中高校生向けにプロ講師がオンライン授業を配信するサービス。最近はTOEIC®︎講座など社会人にも人気のアプリ。

柿崎さん:そうですね。英語力強化の一環で、学習基準(半年のうちに30時間学習する)をクリアできたら、スタサプ利用料を会社が負担する教育支援も行っています。

松岡さん:私は子供2人いるんですけど、子どもたちにドライヤーしている間にリスニングしたり、料理している間に単語を学ぶ動画を流したり、スキマ時間に使ってます。

子育ては隙間の時間が多いのでスキマ時間を活用しながら、自分の学びたいことが学べて、その費用を会社がバックアップしてくれることはすごくいい制度だと感じています。

━━ たしかに子育ては細切れの時間などスキマ時間が多いので、子育てしながら学習ができて、しかもお金は会社が負担してくれる一石三鳥の素晴らしい制度ですね!やっぱりお仕事で英語を話す機会も多いのですか?

柿崎さん:部署によりけりですが、当然英語でのコミュニケーションが発生する仕事もあります。世界的ブランドであるコカ・コーラを扱うグローバル企業として、部署問わず英語でコミュニケーションをとれた方が仕事の可能性も拡がると考えています。

今となっては翻訳アプリなどありますが、翻訳ツールや通訳を介して話すのではなく、直接話すことで会話に想いが乗り、その想いが相手に届きやすくなるという考えから生まれています。

━━ 自分から発する言葉は、温度を感じる一番想いが乗った言葉ですよね。英語を習得した先に英語を使う仕事をした時は、より大きな達成感も得られそうですね。

「両立」を叶えるための必要不可欠な福利厚生

Q. 一番おすすめの福利厚生はなんですか?

松岡さん:私は、在宅勤務(リモートワーク)制度です!

子供がよく熱を出してお迎えにいくことも多く、業務が止まることもあると、誰にも言われていなくても「また早退やお休みしてる…」と周りに思われているんじゃないかとか、「あぁ…またやりたい仕事ができなかった…」と思ってしまうんですけど、在宅勤務制度があることで、心理的不安や業務が滞ることも軽減されています。

━━ とてもわかります!特に子育てしてる方にとっては、急なお迎えにも対応しやすくなったり、時間も有効に使えますし、心身が楽になる有り難い働き方ですよね。

松岡さん:在宅勤務を申請すれば認めてくれるような環境なので、制度導入されてからは気持ちがとても楽になりました。私個人的には一番おすすめの制度です!

柿崎さん:子育てする方にとっては、制度が充実している会社だと思っています。会社としては、両立支援がある程度確立できてきたと自負していますが、次に会社が目指したいのは「活躍支援」なんです。

女性の管理職が少ないことが会社の課題の一つとして捉えていて、「女性管理職が増えていく= 女性が活躍できる会社」をつくるための基盤となる働きやすい環境整備ができたので、次は管理職を目指すマインドがどう生まれていくかが活躍支援の課題と考えています。

━━ まずは働きやすい状態をつくる。心にも余裕が生まれないと成長意欲も湧き上がってこないですよね。活躍支援に関する制度ができたら詳しく聞かせてください!

会社風土は、「事業の原点」と「どさんこの精神」から生まれる

Q. 魅力溢れる人材が「集まるもしくは生まれる理由」は、何とお考えですか?

━━ 前編の後半に会話の節々で「うちの会社はいい人が多い」と発言されていますが、会社にいい人が集まるもしくは生まれる理由を教えてください。

柿崎さん:色々な要素はあると思いますが、「わかりやすい」のはありそうです。

「コカ・コーラ」や「北海道」など誰もがわかることで同じ方向への向きやすさはあるかもしれません。

共通目標である「コカ・コーラ製品を売る」から、それよりも大きく手を広げすぎるとどの方向を見たらいいのかわからなくなってしまいます。昔も今もこれからも変わらない「コカ・コーラ製品を売る」という原点があるからこそ、同じ方向へ向かえる人が集まるのかもしれないですね。

そこに加えて、北海道民が多いので「北海道」という親近感も湧いてきたり。

━━ 組織運営また事業成長させていく上で、メンバーの「共通認識」は最重要ですよね。それがシンプルであればあるほど浸透しやすいのでとても納得できます。

松岡さん:採用の「先見の明」がすごいこともありますが、柿崎が言ったように「共通認識の持ちやすさ」や「仲間意識による連帯感」はたしかにあります。

新入社員が入ってきたら、「みんなで成長してみんなで頑張ろう!」という気持ちが考動として顕著に現場で現れています。

━━ FC制度に限らず、部署や会社全体でサポートし合う会社風土なんですね。

松岡さん:そうですね。例えば、体調が悪いから休む連絡をしても「いいよ、ゆっくり休みな〜」と言い合えたり、メンターだけではなく配属先の社員みんなが親身になってくれる人が多いことは働きやすい環境であり、一体感のある会社風土の礎になっていると感じます。

━━ 素敵な風土ですね!よく北海道民は優しいと道外の方から聞くことも多いですが、御社はどさんこの良さが体現されているまさに「どさんこ企業」なのでしょうね。

北海道コカ・コーラグループだからこそ味わえる経験

Q.最後に、御社で働く「達成感」を教えてください。

柿崎さん:広報の西川より「事業紹介パート(後編)」で熱く語ってもらおうと思っていますが、従業員のほとんどが北海道民であり北海道への貢献を直に肌で感じることができるのは大きな達成感を得られていますね。

また、エスコンフィールドHOKKAIDOやオリンピックのスポンサーであったり、コカ・コーラだからこそできる仕事や恩恵をあらゆる所で感じられるところも達成感に通ずるかと思います。

━━ 北海道コカ・コーラグループではないと経験できない仕事がたくさんありそうですね。後編の「事業紹介」で詳しく聞かせてください!

あとがき

山﨑さんのインタビューをしたことで、北海道コカ・コーラグループが働きやすい優良企業であることは理解していましたが、これほどまで働きやすい会社が世の中に存在するのか⁉︎と思うほど感銘を受けました。

ヨコノリタウンは、仕事や家族そして横乗りとの「両立」をコンセプトとしていますが、仕事と仕事以外のことを両立できる環境が北海道コカ・コーラグループにはあります。

会社や事業を成長させるためのエネルギー源は、「ヒト」です。

従業員が働きやすい会社であることは、個々人の人生が充実し業務にも身が入るのでしょう。その結果、個々人の成果や成長が会社を成長させていく好循環を生んでいると感じました。

また、制度を導入しただけではなくしっかり利用されているのは、働き方改革など時代のトレンドに合わせたのではなく、「従業員の人生」と「会社の未来」を見据えた制度をデザインできている証です。

取材中、「北海道」というキーワードが随所に登場しましたが、困ってる人を見かけたら目が離せない、互いを支え合う「どさんこ」の良いところが社内に溢れていることが想像できます。

まさにどさんこの名に相応しい、人に優しく、人が良い、北海道を代表する「優良どさんこ企業」です。

北海道コカ・コーラグループで働きたい!もっと詳しく知りたい!採用情報が気になる方は、新卒・中途・インターンシップ採用ページをご覧ください。

後編では、北海道コカ・コーラグループの「事業」や「今後のビジョン」など仕事の魅力に迫ります。世界的ブランド商品が「北海道」へどのように貢献しているのかぜひご覧ください。

Writer この記事を書いた人

鈴木一弘(すーさん / かず) Kazuhiro Suzuki

ヨコノリタウン運営者|SURF歴20年|SNOW歴25年|SK8は特に下手くそ…|SUPフィッシングに挑戦中|2018年湘南藤沢から地元小樽へUターン|現在2児の父|ヨコノリと仕事と子育てを両立するために日々奮闘中!